Es war nur ein Facebook-Kommentar. Einer von Tausenden.

Aber dieser eine Satz „Ich hoffe, du bekommst keine Kinder“, hat mich kurz erstarren lassen.

Nicht, weil er mich so sehr trifft, sondern weil er so tief blicken lässt.

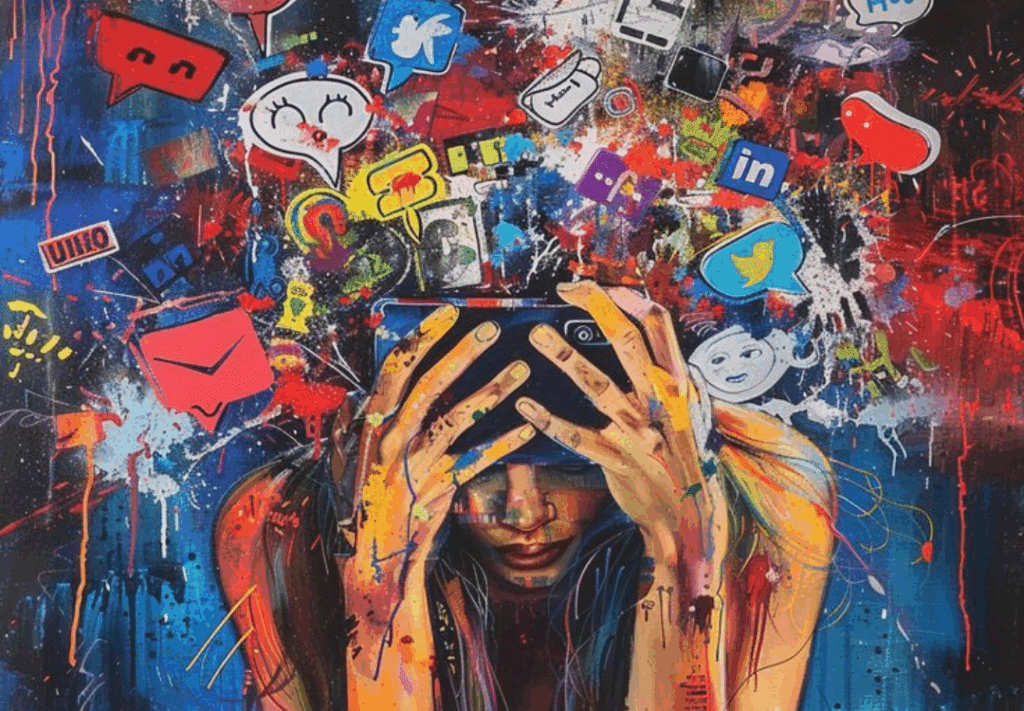

In die Abgründe einer Online-Kultur, in der verletzende Worte schneller geschrieben als gedacht sind. In der Empathie oft an der Kommentargrenze endet.

In der Menschen, ihre Unsicherheit in digitale Gewalt verpacken, ganz ohne schlechtes Gewissen.

Ich habe diesen Satz nicht bekommen, weil ich jemanden beleidigt habe. Ganz im Gegenteil.

Ich habe mich gegen Mobbing ausgesprochen.

Weil ich mich (öffentlich) auf die Seite einer Person gestellt habe, die gerade digital fertiggemacht wurde.

Und das ist es, was mich nicht mehr loslässt.

Wie kann es sein, dass Zivilcourage im Netz als Angriff empfunden wird?

Dass Menschen, die sich für andere starkmachen, zur Zielscheibe werden?

Dass so viele wegsehen, schweigen, mitlachen.. oder eben gleich mitmobben?

Cybermobbing ist kein Trend. Es ist kein „Internet-Phänomen“.

Es ist Gewalt. Nur eben mit Emojis, Likes, Screenshots und Kommentaren.

Und genau deshalb schreibe ich diesen Blogpost.

Weil wir aufhören müssen, Mobbing im Netz als Nebensache zu behandeln.

Weil jeder von uns irgendwann betroffen sein könnte, direkt oder indirekt.

Und weil es längst an der Zeit ist, dass wir die Verantwortung im digitalen Raum nicht mehr outsourcen – an Algorithmen, an Plattformen, an andere.

Es beginnt mit einem Kommentar.

Und vielleicht beginnt es auch mit deinem.

Was ist Cybermobbing?

Cybermobbing ist mehr als nur ein verletzender Kommentar.

Es ist eine Form psychischer Gewalt, die im digitalen Raum stattfindet. Oft subtil, manchmal brutal, aber immer mit Folgen.

Unter Cybermobbing versteht man das wiederholte, absichtliche Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder Ausgrenzen einer Person über digitale Kanäle, also z. B. auf Social Media, per Messenger, in Foren oder Kommentarspalten.

Im Gegensatz zum klassischen Mobbing passiert es hier jederzeit, überall und oft vor einem Publikum, das nicht einschreitet.

Was macht es so gefährlich macht? seine Unsichtbarkeit.

Kein Pausenhof, keine blauen Flecken. Nur ein Bildschirm, und doch echte Schmerzen.

Typische Formen von Cybermobbing:

- Öffentliche Beleidigungen oder Hetze in Kommentaren und Story-Reaktionen

- Verbreitung von Lügen oder Gerüchten, z. B. durch Screenshots oder Fake-Profile

- Bloßstellung durch private Chats oder Bilder, die weitergeleitet oder veröffentlicht werden

- Gezieltes Ausschließen, Ignorieren oder Gruppenbildung gegen Einzelpersonen

- Anonyme Bedrohungen oder Nachrichten mit manipulativen Inhalten

Cybermobbing ist dabei nicht alters- oder plattformgebunden.

Es passiert unter Jugendlichen genauso wie unter Erwachsenen, auf TikTok wie auf Facebook oder Instagram.

Und oft beginnt es schleichend, mit einem Witz auf Kosten einer Person, mit einem abfälligen Emoji, mit einem Like unter einem beleidigenden Kommentar.

Was wie „nicht so schlimm“ aussieht, kann für Betroffene massiven emotionalen Schaden anrichten.

Cybermobbing ist also kein Konflikt, es ist Gewalt.

Und es ist an der Zeit, dass wir das auch genauso benennen.

Warum Social Media der perfekte Nährboden für Mobbing ist

Cybermobbing passiert nicht im luftleeren Raum.

Es wächst dort, wo Algorithmen Aufmerksamkeit belohnen, wo sich Menschen hinter Profilbildern verstecken können und wo Empathie zu oft im digitalen Rauschen untergeht.

1. Anonymität schafft Hemmungslosigkeit

Auf Social Media braucht es keinen echten Namen, kein echtes Gesicht, keine echten Konsequenzen.

Viele Täter:innen von Cybermobbing fühlen sich dadurch sicher und verhalten sich entsprechend enthemmt.

Was sie im echten Leben nie sagen würden, tippen sie online in Sekunden. Ohne Scham. Ohne Reue.

2. Likes & Shares als Währung für Grenzüberschreitungen

Je lauter, je provokanter, desto mehr Reichweite.

Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok sind darauf programmiert, Inhalte zu pushen, die Emotionen auslösen, auch Wut und Hass.

Das sorgt dafür, dass Hass oft sichtbar bleibt, statt gestoppt zu werden.

Ein beleidigender Kommentar kann hunderte Likes bekommen. Und jede Zustimmung macht ihn lauter.

3. Gruppendynamiken machen es noch schlimmer

Was mit einem einzelnen Kommentar beginnt, wird schnell zur digitalen Hetzjagd.

Andere springen auf, aus Langeweile, Gruppenzwang oder eigener Unsicherheit.

Und plötzlich wird aus einer Meinung ein Shitstorm, aus Kritik ein Angriff, aus Diskussion systematisches fertigmachen.

4. Das Opfer sieht alles – in Echtzeit

Im Gegensatz zu analogem Mobbing bekommt man online alles mit: jedes Emoji, jede Story, jede Spitze, jede Ausgrenzung.

Man wird nicht „nur“ beschimpft. Man wird vorgeführt, bewertet, isoliert, während die ganze Welt zusehen kann.

Cybermobbing gedeiht besonders dort, wo niemand widerspricht.

Wo Beleidigungen unter „Meinung“ fallen.

Wo Plattformen zu langsam reagieren.

Und wo wir vergessen, dass hinter jedem Profil ein echter Mensch sitzt.

Deshalb braucht es nicht nur strengere Regeln sondern auch mehr Haltung.

Mehr Widerspruch. Mehr Menschen, die laut werden, wenn andere klein gemacht werden.

Denn: Wer schweigt, stimmt zu. Auch online.

Psychologische Folgen für Betroffene

„Es sind doch nur Worte.“

Ein Satz, den viele hören aber keiner, der heilt.

Denn Cybermobbing hinterlässt keine blauen Flecken auf der Haut, sondern auf der Seele.

Und gerade das macht es so schwer zu erkennen und so leicht zu unterschätzen.

Was Hass im Netz auslöst:

- Scham – weil man öffentlich bloßgestellt wird

- Ohnmacht – weil man keine Kontrolle über das Gesagte oder Geteilte hat

- Angst – vor jedem neuen Kommentar, jeder Nachricht

- Selbstzweifel – weil die ständige Abwertung irgendwann ins eigene Denken sickert

Viele Betroffene entwickeln mit der Zeit massive psychische Belastungen:

Sie ziehen sich zurück, verlieren Vertrauen, entwickeln depressive Symptome oder Angststörungen.

Manche fangen an, sich selbst zu verletzen.

Andere denken daran, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Und das ist keine Übertreibung sondern tägliche(!) Realität.

Cybermobbing kann sogar körperliche Symptome auslösen: Schlafprobleme, Panikattacken, Konzentrationsstörungen, Appetitverlust.

Denn unser Gehirn unterscheidet nicht zwischen analoger und digitaler Bedrohung, es reagiert auf Ausgrenzung immer mit Stress.

Und das Bittere?

Viele Betroffene schweigen.

Weil sie sich nicht ernst genommen fühlen.

Weil ihnen gesagt wird, sie sollen einfach „das Handy weglegen“.

Oder weil sie Angst haben, dass es dadurch noch schlimmer wird.

Dabei ist genau das Gegenteil nötig:

Zuhören. Glauben. Ernstnehmen.

Denn wer einmal durch digitale Übergriffe gegangen ist, vergisst das nie.

Aber er oder sie erinnert sich auch daran, wer damals da war und wer weggesehen hat.

Empfohlener Beitrag: Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen – es bringt dir nichts!

Wer mobbt und warum?

Digitale Hetze passiert nicht „einfach so“.

Hinter jedem verletzenden Kommentar steht ein Mensch. Und genau das ist das eigentlich Erschreckende.

Denn es wird nicht nur von anonymen Trollen begangen.

Oft sind es ganz „normale“ User:innen. Menschen, die lachen, arbeiten, einkaufen gehen und dann abends online zur digitalen Keule greifen.

Aber warum?

1. Unverarbeiteter Frust und eigene Unsicherheit

Viele Täter:innen projizieren das, was sie selbst nicht fühlen oder aushalten wollen, auf andere.

Wer sich klein fühlt, macht andere klein.

Wer keine Kontrolle über das eigene Leben hat, sucht sich ein Ventil und das Internet bietet es.

Cybermobbing wird so zum Ablassventil für innere Konflikte. Oft ist es genau das, was das Spiegelgesetz beschreibt: Menschen bekämpfen im Außen, was sie im Inneren nicht sehen oder fühlen wollen.

2. Machtgefühl durch Demütigung

Online jemanden zu erniedrigen, gibt Macht (zumindest kurzfristig.)

Likes, Zustimmung, Aufmerksamkeit: Wer andere runtermacht, wird oft beklatscht.

Und dieses kleine Ego-High ist für manche zu verlockend, um zu widerstehen.

3. Gruppendynamik & Mitläufertum

Viele machen mit, ohne wirklich nachzudenken.

Ein kurzer Kommentar hier, ein sarkastisches GIF da und schon wird aus einem Impuls ein Teil von systematischem Mobbing.

Denn wer sich der „Meinung“ der Masse anschließt, fühlt sich sicher und glaubt, keine Verantwortung zu tragen.

4. Empathielosigkeit im digitalen Raum

Wenn du den Schmerz des anderen nicht sehen musst, ist es leicht, ihn zu ignorieren.

Online fehlt oft der direkte Kontakt, die Mimik, die Stimme, also all das, was uns sonst bremst.

Die Folge: Cybermobbing wirkt „entfernt“ aber es trifft umso härter.

Außerdem beginnt es oft bei Menschen, die selbst Wunden tragen aber sie auf andere abladen.

Das erklärt das Verhalten. Es entschuldigt es nicht.

Denn egal wie viel Frust, Unsicherheit oder Gruppendruck dahintersteckt:

Verletzen ist immer eine Entscheidung.

Und Zivilcourage auch.

Warum wir nicht wegschauen dürfen

Wir sehen es alle. Jeden Tag.

Einen fiesen Kommentar. Einen abfälligen Witz. Ein Posting, das mehr verletzt als informiert.

Und oft tun wir: nichts.

Nicht, weil es uns egal ist. Sondern weil wir nicht wissen, ob, wie und wann wir eingreifen sollen.

Oder weil wir glauben, es bringt sowieso nichts.

Aber genau dieses Schweigen ist Teil des Problems.

Denn Mobbing, egal wo, lebt vom Zusehen. Vom Klicken, Liken, Wegscrollen.

Schweigen ist Zustimmung, auch online.

Jeder Kommentar, den wir nicht hinterfragen.

Jeder Beitrag, den wir einfach teilen, obwohl er andere diffamiert.

Jede Nachricht, die wir lesen und nicht melden verstärkt die Wirkung des Cybermobbings.

Und gleichzeitig unterschätzen wir unsere Wirkung als Einzelne:

- Ein einziger unterstützender Kommentar kann der Grund sein, warum jemand nicht aufgibt.

- Ein „Stop, das geht zu weit“ kann andere zum Nachdenken bringen.

- Ein Screenshot und eine Meldung können dafür sorgen, dass Täter:innen Konsequenzen spüren.

Zivilcourage endet nicht an der Haustür, sie beginnt dort, wo das WLAN-Signal stark ist.

Und ja: Es braucht Mut, im Netz aufzustehen.

Gerade wenn andere schweigen. Oder lachen. Oder mithetzen.

Aber Cybermobbing zu ignorieren heißt, es zuzulassen.

Ich habe irgendwann entschieden, nicht mehr zuzuschauen.

Nicht mehr nur zu denken „krass, wie gemein“, sondern laut zu sagen:

„Nein. So geht man nicht mit Menschen um.“

Du musst keine Heldin sein. Kein Vorbild. Kein Experte.

Du musst nur anfangen, nicht mehr leise zu sein, wenn andere laut verletzen.

Denn manchmal reicht schon ein Satz, um ein ganzes System zu erschüttern.

Was Betroffene tun können

Wenn man mitten im Sturm steckt, fühlt sich jede Bewegung falsch an.

Es lähmt und genau das macht es so gefährlich.

Aber: Du bist nicht machtlos. Und du bist schon gar nicht allein.

Hier sind konkrete Schritte, die du gehen kannst, wenn du von Cybermobbing betroffen bist:

1. Nicht antworten – keine Bühne bieten

So verlockend es ist, zurückzuschießen: Cybermobbing lebt von Reaktion.

Täter:innen wollen dich provozieren.

Wenn du ihnen das verweigerst, verlierst du nichts, sie aber ihre Macht.

2. Beweise sichern bevor du blockierst

Mach Screenshots von allen Kommentaren, Nachrichten, Posts.

Speichere Datum, Uhrzeit, Plattform und Nutzernamen.

Diese Beweise brauchst du. Für dich selbst, für eine Meldung oder im Ernstfall für eine Anzeige.

3. Blockieren und melden

Nutze die Funktionen der Plattformen:

Blockiere die Person, melde den Inhalt und wenn du willst: auch den Account.

Je mehr gemeldet wird, desto größer ist die Chance auf Konsequenzen.

4. Rede mit jemandem

Cybermobbing isoliert und gerade das darf nicht passieren.

Sprich mit Menschen, denen du vertraust. Familie, Freund:innen, Kolleg:innen.

Oder nutze Beratungsstellen, wie:

- jugend.support

- Nummer gegen Kummer

- HateAid (auch für Erwachsene)

Dein Schmerz ist echt. Und er verdient, ernst genommen zu werden.

5. Rechtliche Schritte in Erwägung ziehen

Beleidigung, Bedrohung, üble Nachrede, all das ist auch im Internet strafbar.

Wenn du das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, sprich mit einer Rechtsberatung oder melde den Vorfall bei der Polizei.

Du hast das Recht, dich zu schützen.

6. Du bist mehr als das, was über dich gesagt wird

Lass dir nicht einreden, du seist schwach, sensibel oder „zu empfindlich“.

Was du fühlst, ist berechtigt.

Und wer andere kleinmacht, zeigt nur eins: seinen eigenen Mangel und nicht deinen.

Cybermobbing kann dich treffen aber es darf dich niemals definieren.

Und auch wenn es sich so anfühlt: Du musst diesen Weg nicht allein gehen.

Es gibt Menschen, die an deiner Seite stehen. Auch wenn du sie noch nicht kennst.

Verantwortung von Plattformen & Gesellschaft

So oft wird bei Cybermobbing gesagt:

„Dann blockier halt.“

„Geh einfach offline.“

„Ignorier’s doch.“

Aber genau darin liegt das Problem:

Wir geben die Verantwortung denen, die verletzt werden statt denen, die verletzen.

Oder jenen, die mitverdienen.

Denn so sehr Cybermobbing von Einzelnen ausgeht:

Es wird ermöglicht, verstärkt und oft sogar belohnt durch Plattformen, die auf Reichweite, Klicks und Polarisierung setzen.

Was Plattformen tun müssten und (zu oft) nicht tun

- Bessere Moderation: Kommentare mit Hass, Drohungen oder Beleidigungen müssten schneller gelöscht werden.

- Sichtbare Konsequenzen: Wer wiederholt Cybermobbing betreibt, sollte gesperrt werden und das dauerhaft, nicht nur für 24 Stunden.

- Meldeprozesse vereinfachen: Betroffene müssen sich nicht durch seitenlange Formulare kämpfen, während Täter:innen drei Klicks entfernt hetzen dürfen.

- Psychologische Schutzfunktionen: Funktionen wie Kommentarfilter, Wortblocker oder anonyme Support-Buttons sollten Standard sein, nicht versteckte Features.

Viele Plattformen haben inzwischen Tools aber oft zu wenig, zu langsam oder zu schwer zugänglich.

Denn: Konsequenz kostet. Aufmerksamkeit bringt Geld.

Was die Gesellschaft tun muss

- Medienkompetenz lehren, nicht nur googeln

In Schulen, Familien, Firmen: Wir brauchen mehr Aufklärung über digitale Kommunikation, Verantwortung und Empathie.

Denn wer nicht gelernt hat, mit Worten umzugehen, wird früher oder später mit Worten verletzen. - Cybermobbing als reale Gewalt anerkennen

Die seelischen Folgen sind real, genauso wie bei Mobbing auf dem Schulhof oder am Arbeitsplatz.

Behörden, Lehrer:innen, Arbeitgeber:innen müssen das Thema ernst nehmen und aktiv handeln. - Eine Kultur des Hinschauens fördern

Wegschauen darf nicht länger die Norm sein.

Wer schweigt, schützt Täter:innen.

Wer widerspricht, schützt Betroffene und verändert Kultur.

Cybermobbing ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.

Und es wird nicht verschwinden, solange Plattformen wegsehen, Strukturen versagen und die Verantwortung immer nur den Betroffenen auferlegt wird.

Es ist an der Zeit, dass wir nicht nur Inhalte posten, sondern auch Haltung zeigen.

Mein Statement: Warum ich nicht mehr schweige

Ich bin nicht perfekt.

Ich habe sicher selbst schon Kommentare gelesen und nichts gesagt.

Weggeklickt. Weitergescrollt.

Vielleicht, weil ich müde war. Vielleicht, weil ich dachte: „ach, das regelt sich schon.“

Aber irgendwann wurde mir klar:

Cybermobbing regelt sich nie von allein.

Und jedes Mal, wenn ich schweige, bestätige ich das System.

Ein System, das Beleidigungen normalisiert, Opfer lächerlich macht und Täter:innen schützt, solange sie Reichweite bringen.

Deshalb habe ich begonnen, nicht mehr leise zu sein.

Nicht mehr zu denken „Uff, krass“ und dann weiterzuscrollen.

Sondern etwas zu sagen.

Auch wenn es unangenehm ist.

Auch wenn ich mich damit selbst zur Zielscheibe mache.

Auch wenn andere mir dann schreiben, ich solle lieber keine Kinder bekommen.

Weißt du was?

Genau deshalb würde ich gerne welche bekommen.

Weil ich mir eine Welt wünsche, in der Kinder lernen, dass Schweigen bei Mobbing keine Option ist.

Eine Welt, in der Mut nicht belächelt, sondern bewundert wird.

Eine Welt, in der Cybermobbing kein Tabuthema mehr ist, sondern ein gesellschaftliches No-Go.

Ich will, dass meine Stimme zählt.

Und wenn sie für einen Menschen zählt, der sich gerade zu schwach fühlt, um selbst laut zu sein –

dann hat sie ihren Zweck erfüllt.

Ich bin nicht hier, um besser zu sein. Ich bin hier, um nicht mehr wegzusehen.

Und du?

Fazit: Das Netz braucht mehr Menschlichkeit

Cybermobbing ist kein Einzelfall. Kein Jugendphänomen. Kein digitales Randthema.

Es ist bittere Realität. Täglich, weltweit, plattformübergreifend. Und es trifft nicht nur die „anderen“. Es kann jeden treffen.

Die gute Nachricht: Wir sind nicht machtlos.

Denn jedes Wort, das wir posten, hat Gewicht.

Jede Reaktion, jedes Schweigen, jedes Einschreiten formt die digitale Kultur, in der wir uns bewegen.

Wir entscheiden mit ob wir verletzen oder schützen, ob wir zusehen oder handeln, ob wir schweigen oder Stellung beziehen.

Das Internet braucht keine perfekten Menschen. Es braucht aufrichtige. Empathische. Laut gewordene.

Menschen, die nicht mitmachen.

Menschen, die nicht weglaufen.

Menschen, die sagen: „Stop. Das ist nicht okay.“

Cybermobbing wird nicht durch neue Gesetze verschwinden. Auch nicht durch neue Plattformen.

Es verschwindet erst dann, wenn wir aufhören, Hass zu tolerieren und anfangen, Mitgefühl zur Norm zu machen.

Sag nicht: Das ist doch nur das Internet.

Sag: Das ist doch ein Mensch.

Und verhalte dich genau so.